#artículos

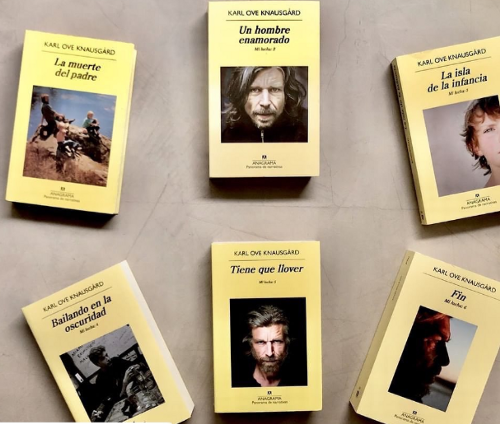

Artículo publicado en la revista Buensalvaje N°19. El proyecto literario Mi lucha fue escrito entre 2009 y 2011. La editorial Anagrama quien ha venido publicando desde setiembre de 2012 cada uno de los volúmenes, este año publicó el tan esperando y deseado de todos: el 6.

Luego de este largo trayecto podemos decir que hay dos tipos de lectores: los knausgårdianos y los antiknausgårdianos, ambos con igual o similar pasión por el escritor noruego.

El tiempo ha podido variar el entusiasmo o favoritismo por uno u otro título: La muerte del padre, Un hombre enamorado, La isla de la infancia, Bailando en la oscuridad, Tiene que llover; sin embargo, luego de entregado el último, intitulado por antonomasia Fin, ya no podemos realizar un shorlist de los mismos. Porque ahora es distinto. Es la novela total, y la inmensidad de su producción nos lleva a cuestionar la saga como un cosmos que abarca más de 3500 páginas, una desmesura y la principal, tal vez, insignia de los antiknausgårdianos.

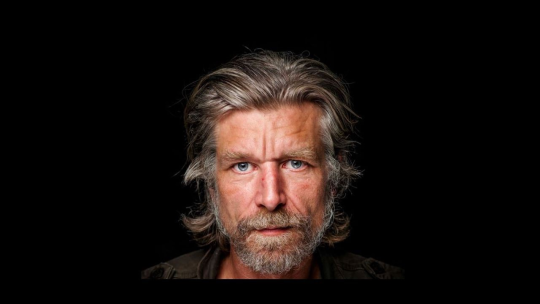

El proyecto de Karl Ove Knausgård (Oslo, 1968) nació tras la muerte de su padre en manos del alcoholismo. En varios momentos de las novelas -permítaseme identificarlas por separado por ahora- justifica ese proceso aderezado, además, por el bloqueo creativo. Se la pasaba escribiendo poemas, valgan verdades, bastante mediocres, noticias necrológicas, y comienzos de novelas en un horario forzado, más bien, apretado, porque la vida en solitario, la vida propiamente del escritor había sido embutido por un matrimonio con hijos.

El trayecto hacia la escritura, la plenitud de la escritura se concentra en los dos primeros volúmenes. Podemos advertir los cimientos, la estructura, el corpus lingüístico y narrativo de la Gran Novela del siglo XXI. Serge Doubrovsky, considerado el padre de la autoficción, define el término de la siguiente manera: “La autoficción es la ficción que, como escritor, he decidido darme a mí mismo, incorporando a ella, en el sentido pleno del término, la experiencia del análisis, no sólo en la temática, sino también en la producción del texto”.[1]

“Lo que yo intentaba, y tal vez intentan todos los escritores, qué sé yo, era combatir la ficción con ficción”, dice Knausgård. Era volver diáfano cualquier tipo de límite, todo lo que está fuera del texto, y todo lo que está dentro del mismo, sin remordimiento, sin mayor recurso que la memoria y el análisis. A menudo se ha comparado a Knausgård con Marcel Proust. Lo han tildado el nuevo Proust, el Proust noruego o Proust escandinavo. No solo por la extensión de la obra, sino, esencialmente, por la naturaleza del relato autobiográfico. Una comparación que puede ser ofensiva para muchos si se tiene en cuenta la densidad y pureza del lenguaje proustiano, con párrafos interminables, asmáticos, aromáticos. Sin embargo, en Knausgård, la densidad es otra, tal vez, más accesible y llevadera, orientada más bien a un continuum verbal y no a la evocación de las palabras, del lenguaje, como él mismo ha afirmado: “Escribir trata más de destruir que de crear”. Podemos observar, del mismo modo, que gran parte de En busca del tiempo perdido procede de lo que su autor denominó el “recuerdo involuntario”, a lo que el escritor noruego ha respondido: “Crear es recordar y recordar es crear”.

Los primeros tomos

La muerte del padre y Un hombre enamorado son los parámetros de Mi lucha. Lleva a situaciones inimaginables la escritura, a deconstruir no solo los hechos pasados sino la realidad, el presente, el día a día, el segundo a segundo. Knausgård aplica un naturalismo vertiginoso, excepcional. No solo es el escritor, también es el padre, el hijo, el hermano, el esposo, pero sobre todo el ser humano que se muestra insatisfecho, que daría todo por escribir antes de llevar a los niños al jardín, ir a una reunión familiar, salir con amigos, etc. Toda esta cotidianidad parece insulsa, poca provocativa, aun tediosa, pero nadie puede ser ajeno a la representación de ese pequeño vacío, del gigantesco espacio por el que se desliza la literatura, el arte, la cultura, la modernidad, la política, la ciencia, y la escritura desencadenada.

El tema en La muerte del padre es el padre no explorado. Knausgård elabora un paneo del tópico de la muerte -desde el instante en que el corazón deja de martillar-, el significado, su alegoría social, el trato que reciben los muertos por parte de los vivos, a causa de su padre abotagado y reventado por el alcohol. Entonces, cuando el Knausgård -narrador menciona el hundimiento de un barco pesquero en la costa norte de Noruega, realiza un flashback -hacia una lejanísima tarde de 1976- para describirnos la vida en familia, junto al padre, la madre y el hermano mayor, abriendo sus sensiblerías más tristes y sueños más deseados como el ser escritor.

Un hombre enamorado ahonda la permanencia de la vida familiar y la vida del escritor, y ciertamente del amor. La historia con la poeta y escritora sueca Linda Boström, con la que se casa y tiene cuatro hijos (en la saga solo aparecen tres: Vanja, Heidi y John) es fundamental para comprender el espíritu de la novela. La virtud de Knausgård no está en obrar y pintar casi matemáticamente en las personas, sino en sí mismo como consecuencia de una perseverante y ferviente capacidad de observación: novelar en el mayor de los sentidos y en el mínimo de los detalles. En todo acontecimiento intenta ser veraz consigo mismo, fiel con su pasión e intensidad, para luego representar y anatomizar todo en el papel.

Knausgård parece contener toda la vida de un hombre que lucha precisamente por ser escritor, pero a la vez por ser esposo, enamorado, padre, aficionado al fútbol, a la música, etc. Tuvo que aislarse, cerrar absolutamente todo lo que estaba fuera. Todo lo que acontecía a su alrededor, salvo la familia, tuvo que dejarlo. “Me escondí totalmente y escribí. Y funcionó”, ha dicho.

Es menester advertir el lugar de enunciación, la relación entre lugar y escritura, lugar y pensamiento, puesto que Knausgård trasciende su contexto procedente y aporta al mundo literario en general. La literatura del yo, como también se ha querido denominar a la autoficción, que, a estas alturas, valgan verdades, poco importa si nos sometemos a las leyes de la creación: “convertir lo que rige para uno en algo que rige para todos”, es un holón. Las fronteras han desaparecido y los viajes pueden convertirse en un videojuego a través de Google Earth.

Knausgård no intenta comprender el mundo con una visión occidental-nórdica, bañado de las formas políticas, económicas y sociales, puesto que no hubiera tenido sentido tamaña empresa intelectual. La utilidad de su pensamiento radica más bien en cuestiones básicas, la lucha diaria de todo ser humano por alcanzar no la felicidad, sino la satisfacción hasta llegar a una osificación o “fosilización de los sentimientos”, pero sobre todo la búsqueda de la identidad, explorar los límites entre vida y literatura, escribir y vivir. En esencia, transmitir toda y cada una de sus contingencias, fracasos, frustraciones, banalidades y humillaciones diarias.

Mi lucha no es un selfie gigante, como se ha calificado la obra a menudo; sin embargo, no se trata de la futilidad, del momento capturado en una foto, porque “lo que fotografiamos es la época, no los seres humanos dentro de ella: ellos no se dejan captar”, se trata más bien de la profundidad, del obturador que controla la luz, la sensibilidad de una película, como una pintura, especialmente como los retratos de Rembrandt.

Los siguientes tomos

La isla de la infancia, Bailando en la oscuridad y Tiene que llover reconstruyen un pasado en la memoria a pesar de que el autor menciona que no recuerda nada o que todo es nubloso. El novelista estadounidense Jeffrey Eugenides lo dice claramente: “Knausgård rompió la barrera del sonido de la novela autobiográfica”.

En La isla de la infancia, conforme va haciendo uso de su memoria, nos va introduciendo a esos espacios de la vida que tampoco han sido explorados: la niñez, la pubertad. Knausgård reconstruye aquellos mundos, el propio tiempo, sin más ayuda que un par de fotografías y algunos recuerdos que parecían perdidos del todo.

Bailando en la oscuridad celebra la adolescencia, la música y el alcohol, también la rebeldía de un muchacho que decide irse de la casa, fumar hachís, buscar embriagarse hasta la perdición porque dicha sensación le permite conocer el mundo crudamente, sin dubitaciones. Es la etapa de la separación familiar, el consumo de alcohol excesivo de su padre y la vida de profesor en un pequeño pueblo al norte de Noruega llamado Håfjord. En su primera novela Fuera del mundo (1998) justamente Knausgård cuenta la relación entre un profesor de 26 años con su alumna de 13 años. Esta historia también se le viene a la mente en Un hombre enamorado como huella mnémica, como un acontecimiento del que tiene serias dudas si pasó o no.

Tiene que llover sigue la ruta temporal, sucesiva: los viajes, la vida en Bergen, la Academia de Escritura, los primeros estudios literarios, el camino de la madurez hasta su matrimonio con Tonje Aursland. Sin embargo, la plenitud de la vida que parecía haber encontrado poco a poco se va tornado en indolencia, egoísmo, hasta llegar a la infidelidad, un acto tan patético que termina en una acusación de violación. El descontrol provocado por la beodez hunde de vergüenza el espíritu. El timbre del teléfono o de la puerta lo pondrá en alerta. Entonces la única y última salvación es escribir literatura de ficción, porque es lo único que siempre ha querido dedicarse en vida, lo único suficientemente lleno de sentido. Y, por supuesto, huir, renacer.

El Fin

“En todo lo que escribo hay un anhelo de estar ahí afuera, de aquello que es real, que está fuera del ámbito social, mientras que al mismo tiempo soy consciente de que lo que hay ahí afuera, más allá de la luz de las caras, y de aquello de lo que en ocasiones captamos un destello a través del arte, lo convierte todo en nada”, escribió en un pequeño ensayo titulado El otro lado de la cara a propósito del libro Cuellos del fotógrafo Thomas Wågstrom.

En Fin todas las luces se abren por completo, todo parece estar capturado, revelado y recobrado. Es una vuelta a la realidad de la propia escritura, un rehacer de la historia que inició hace algunos años, con esos matices introspectivos que cristalizaron a sus lectores.

Knausgård, ciertamente, se muestra extenuado y el lector percibe y a la vez absorbe dicho agotamiento tan físico como mental. Sin embargo, la literatura está aún en carne viva: son los entretelones de la publicación del primer volumen, las preguntas y repuestas en torno a la repercusión de esta que le provocaron demandas, comunicados, y el título sin más de Judas por parte de la familia de su padre.

Nada parece agotarse aún. Si un escritor se siente agotado pues no es escritor, debería dejar de escribir simplemente. Ensaya con la novela, Cervantes, Flaubert, Dostoievski, Proust, los límites de la verdad y de la literatura, del yo, del nosotros, de la sociedad y sus complejidades. Nos muestra la máxima: que un escritor antes que todo es un lector.

La parte El nombre y el número que muchos críticos han visto forzado por tratarse de un texto plenamente ensayístico, funciona como un solenoide no solo en este último volumen sino en toda la estructura novelística. Es un ensayo sobre Hitler, sus ideas, locuras y fundamentalismo político, de un modo diacrónico desde luego, pero es también un estudio del poder y la propaganda: reflexiones de la condición humana, de la maldad. Knausgård ya no es un Proust, es un Montaigne.

¿Por qué hacer un retrato o revivir la historia del hombre más despreciable, quizá, de todos los tiempos? ¿Por qué semejante incorporación? Desde compartir el mismo título de su obra, que dicho sea de paso Knausgård no eligió, porque fue sugerencia de su amigo Geir, hasta “el antagonismo inherente entre el yo único y el nosotros social, es decir, la moral que contiene la literatura”, la comedia, la tragedia del yo, de la humanidad, historia y literatura, este ensayo aproxima cuidadosamente ambos libros -Mi lucha, de Hitler y Mi lucha, de Knausgård- en un plano teórico-textual. Knausgård lee a Hitler para leerse a sí mismo y viceversa.

“La fascinación por la muerte, la fascinación por la perdición, la fascinación por la destrucción total” es también, de alguna manera, la fascinación del escritor como creador sin lugar a duda. Es la lucha visceral con el vacío, la opresión, el detenimiento, especialmente con la Historia.

***

Con todo, Mi lucha no ha resuelto nada. Tampoco era su finalidad. Pero ha sido un cuaderno de navegación imprescindible, por un momento infinito, por otro finito, y por otro solo ito. Knausgård dice: “El proceso de escritura resulta sanador. Cuando acabas de escribir, vuelves a ser el de siempre”. Por eso tiene que seguir escribiendo.

Dictar un sitio en la historia literaria dependerá única y exclusivamente del tiempo. Las cualidades de una novela son imperecederas. No cabe duda de que Mi lucha ha sido el fenómeno literario mundial en lo que va del siglo XXI. Quizá, con al fin de la saga, se logre suspender las pugnas retóricas entre los knausgårdianos y los antiknausgårdianos. Será un placer.

***

Después de Mi lucha Karl Ove Knausgård escribió un cuarteto íntimo sobre las estaciones evocando formas, sentidos, nociones de las cosas, a modo de diario y enciclopedia para su cuarto hijo, aún inéditos en español. Al poco tiempo se separó de Linda, se volvió a casar, esta vez con la editora Michal Shavit y tuvo otro hijo. Ahora vive en Londres escribiendo una nueva novela de ficción. Este año ha sido elegido para el proyecto de la Biblioteca Futura, en Noruega, de la artista sueca Katie Paterson, en donde escritores entregan un manuscrito que serán leídos después de cien años. Ciertamente una lotería innecesaria para un hombre que soñó toda su vida ser escritor y que al fin y al cabo triunfó.

[1]Sanz, T. (11 de febrero de 2011). ¿Qué es la autoficción? [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://teosanz.blogspot.com/2011/02/que-es-la-autoficcion.html

Por René Llatas Trejo

París tiene una sonrisa extraña, Ilyá Ehrenburg

He vivido en París dieciséis años, pero no estoy muy familiarizado con las costumbres íntimas de sus solemnes salones. París y yo nos tratamos sin ceremonias, junto a la barra de cinc de los bares, en la niebla de las calles angostas o en los terraplenes de las fortificaciones, llenos de hierba marchita y soñadores sin hogar.

Yo no creo que París sea más desdichada que otras ciudades. ¿Cuántos hambrientos hay en Berlín? ¿Cuántos vagabundos en el húmedo y oscuro Londres? Pero yo amo París por su infelicidad que vale el bienestar de los demás. Mi París está lleno de casas grises y resbaladizas en las que hay escaleras de caracol y enredos de pasiones oscuras. La gente en esta ciudad es singular: aman a disgusto y con falsedad, deliberadamente, como los héroes de Racine; pueden reír tan bien como el viejo Voltaire; orinan en cualquier parte sin ocultar su regocijo; tienen inmunidad después de cuatro revoluciones y cuatrocientos amores; son honestos hasta el punto de ser fanáticos y viven solo a base de engaños; saben desde que son niños que la vida es un problema de aritmética, pero mueren ingenua y enigmáticamente como mueren cada día millones de flores en los estrechos almacenes de París. ¿Qué abunda más aquí: violetas o sífilis? ¿Sabia felicidad o un juego infantil que se ha prolongado sin medida?

Amo París porque todo en él es fingido. Incluso los viejos rocines a los que arrean delante de mi ventana camino al matadero, incluso esos fortuitos mártires participan gustosamente en el melodrama parisino.

Se puede caminar por las calles de París vestido con una pelliza siberiana o completamente desnudo, es poco probable que los viandantes se vuelvan. Es una ciudad feliz: todos en ella son libres de hacer lo que les plazca. Es una ciudad cruel: aquí nadie se preocupa por los asuntos de otros. Puedes convertirte en un genio: nadie te ayudará, nadie se ofenderá, nadie te admirará en exceso. Puedes morirte de hambre: eso es un asunto privado. Está permitido tirar las colillas al suelo, sentarse en cualquier sitio con el sombrero puesto, maldecir al Presidente de la República y besar donde y cuando te apetezca. Esto no son artículos de la constitución, son costumbres de una compañía de teatro. Cuántas veces se ha representado ya aquí la “comedia humana”, y constantemente se agotan las entradas. Sí, todo es fingido en esta ciudad: las vistas, las hazañas, las pasiones. Incluso un bebé en la cuna puede disparar a su madre por celos: ante el tribunal pronunciará un monólogo digno de Hugo. Todo es fingido, excepto la sonrisa: París tiene una sonrisa extraña, una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa inesperada. Un pobre que duerme en un banco se despierta, recoge una colilla que alguien ha tirado y da una calada. En su rostro hay una sonrisa; por una sonrisa así merece la pena recorrer cien ciudades. Las grises casas parisinas son capaces de sonreír de manera igual de inesperada y sublime. Es por esta sonrisa por lo que amo París: todo en él es fingido, excepto el fingir; el fingir aquí se comprende y se disculpa.

Ilyá Ehrenburg

Mi París, 1933

Traducción: María Loreto Ríos Ramírez

Editorial: Abada

Todos tenemos una imagen mental de quiénes somos, qué aspecto tenemos, en qué somos buenos y cuáles son nuestros puntos débiles. Nos formamos esa imagen a lo largo del tiempo, empezando en nuestra más tierna infancia. El término autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de nuestra autoimagen se basa en nuestras interacciones con otras personas y nuestras experiencias vitales. Esta imagen mental (nuestra autoimagen) contribuye a nuestra autoestima.

La autoestima depende de en qué medida nos sentimos valorados, queridos y aceptados por otros — y en qué medida nos valoramos, queremos y aceptamos a nosotros mismos. Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismas, aprecian su propia valía y están orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Las personas con baja autoestima sienten que no gustarán a nadie, que nadie los aceptará o que no son buenos en nada.

Todos tenemos problemas con nuestra autoestima en determinados momentos de la vida —especialmente durante la adolescencia, cuando estamos descubriendo quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. La buena noticia es que, como la imagen que tenemos de nosotros mismos va cambiando a lo largo del tiempo, la autoestima no es algo inamovible ni fijo de por vida. Así que, si sientes que tu autoestima no es todo lo alta que debería ser, puedes mejorarla.

Problemas de autoestima

Antes de que una persona pueda solucionar sus problemas de autoestima y construir una autoestima sana, es útil saber en primer lugar qué podría estar causando esos problemas. Dos cosas en particular —cómo nos ven o nos tratan los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos— pueden tener un gran impacto sobre nuestra autoestima.

Los padres, profesores y otras figuras de autoridad influyen en las ideas que desarrollamos sobre nosotros mismos —en particular, cuando somos niños pequeños. Si los padres pasan más tiempo criticando a un hijo que elogiándolo, es difícil que ese niño desarrolle una autoestima sana. Puesto que los adolescentes aún están formando sus valores y creencias, es fácil que construyan su autoimagen alrededor de lo que dice uno de sus padres, un entrenador u otras personas.

Las expectativas poco realistas también pueden afectar a la autoestima de una persona. La gente tiene una imagen de lo que quiere llegar a ser (o de quién cree que debería ser). La imagen de la persona ideal es diferente para cada uno. Por ejemplo, algunas personas admiran las habilidades deportivas y otras las aptitudes académicas. Las personas que se ven a sí mismas teniendo las cualidades que admiran —como la habilidad de hacer amigos fácilmente— suelen tener una autoestima alta.

Las personas que no se ven a sí mismas teniendo las cualidades que admiran pueden desarrollar una baja autoestima. Desgraciadamente, las personas que tienen una baja autoestima a menudo tienen las cualidades que admiran, pero no pueden verlo porque la imagen que tienen de sí mismos está moldeada de tal modo que les impide hacerlo.

¿Por qué es importante la autoestima?

Los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos influyen en cómo vivimos nuestras vidas. Las personas que sienten que se les quiere y aprecia (en otras palabras, las personas que tienen la autoestima alta) tienen mejores relaciones sociales. Son más proclives a pedir ayuda y apoyo a los amigos y la familia cuando la necesiten. Las personas que creen que pueden alcanzar sus objetivos y solucionar problemas tienden a rendir más en los estudios. Tener una buena autoestima te permite aceptarte a ti mismo y vivir la vida de forma plena.

Fuente: https://www.rchsd.org/health-articles/cmo-puedo-mejorar-mi-autoestima/