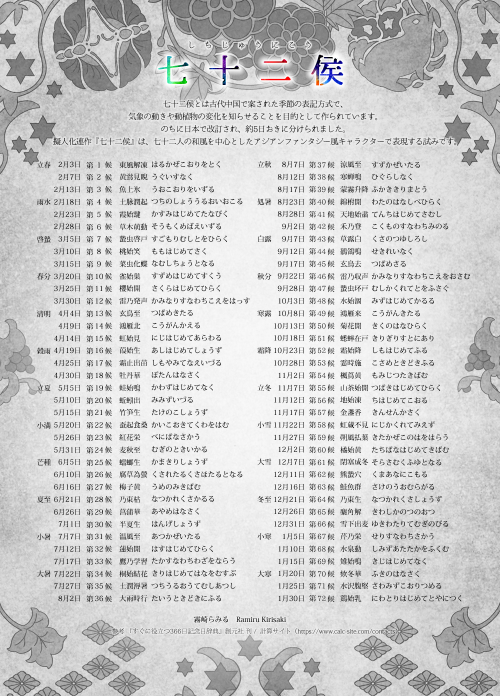

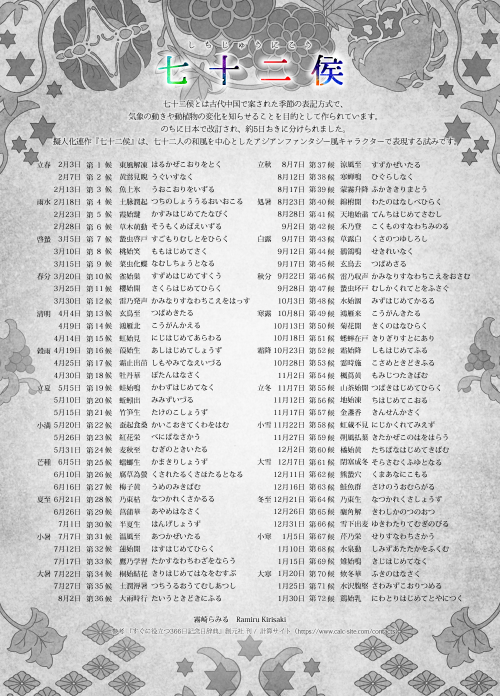

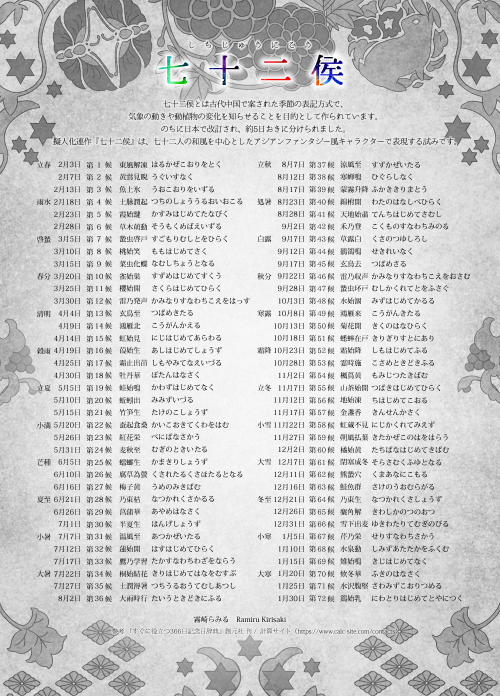

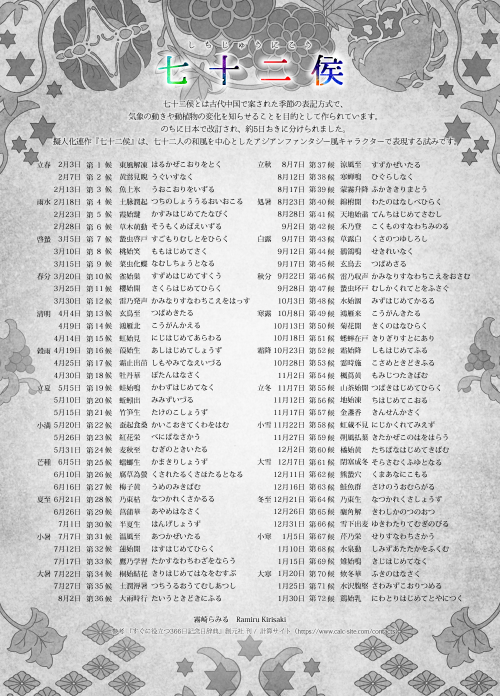

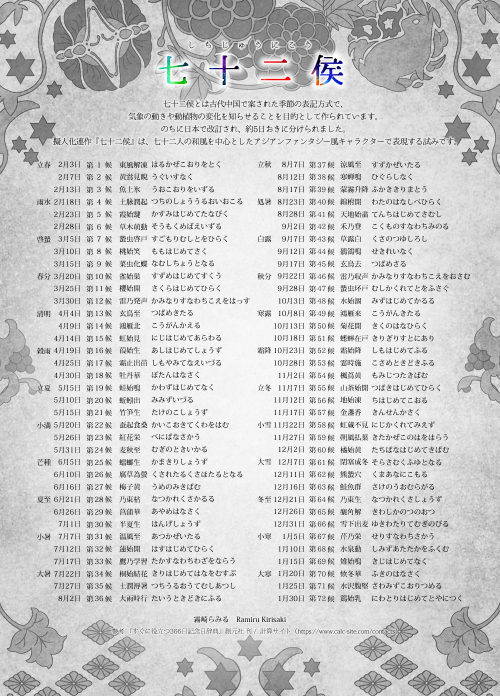

#七十二候

5/15~5/19は第21候・竹笋生(たけのこしょうず)。

たけのこ(真竹)が生えはじめ地面から顔を出す季節。

(現在食用として主流の筍(中国原産の孟宗竹)の旬は3~5月で、

七十二候が日本版に改定された際、5~6月旬のマダケ(日本原産)に置き換えられたようです。)

筍は1日に数十センチというスピードで成長することから、

「生命力の象徴」とされ、竹(真竹・マダケ)は『竹取物語』を始めとした数多くの物語や和歌に登場しました。

また真竹はその特性から扇・籠・茶道具などの工芸から楽器まで、幅広く活用されています。

次回の #七十二候擬人化 更新は~5/25です

Post link

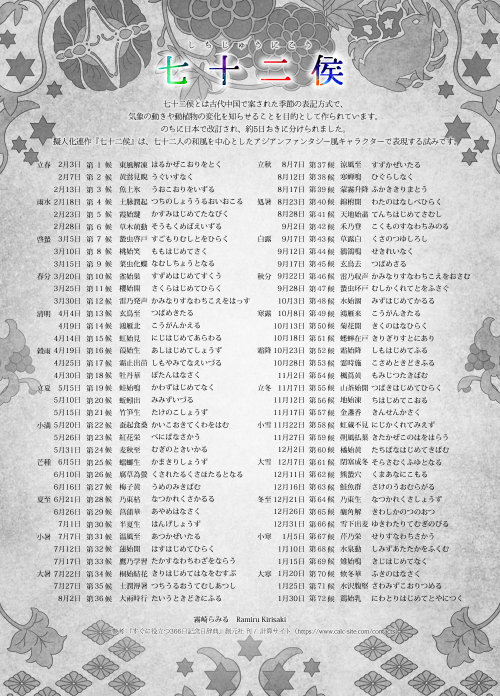

【今日の暦】

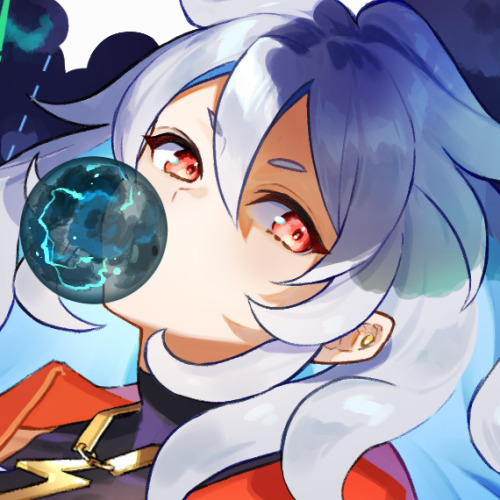

4/19~4/24は第16候・葭始生(あしはじめてしょうず)。

緑が輝き始め、水辺の葭(アシ)が芽吹く季節。

今回は雰囲気そのものを万葉集の和歌からとりました。

「葦辺より満ち来る潮のいや増しに 思へか君が忘れかねつる

(葦のほとりに満ち来る潮のように、日に日に思いが増してあなた様のことが忘れられません)」

山口女王が大伴宿禰家持に贈った恋歌です。

カラーリングは4月下旬から見ごろを迎える藤の花、

ひとつだけ生えている角は「葦角(アシヅノ)」といって

葦の新芽が角のように先がとがって見えるようすを描いています。

次回の更新は~4/29です

Post link

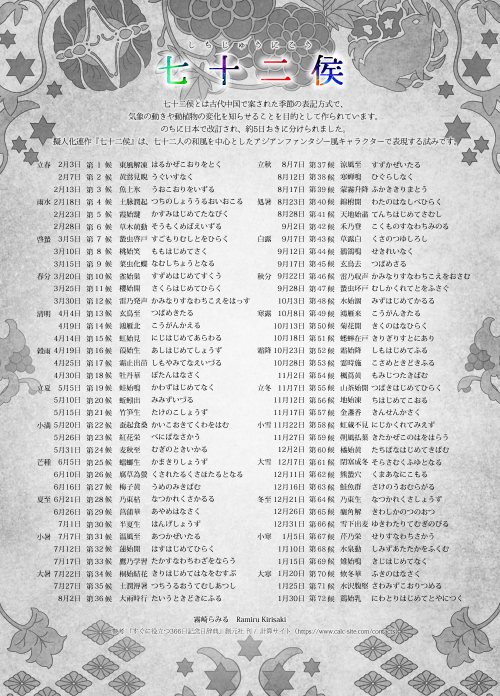

暦擬人化 その14

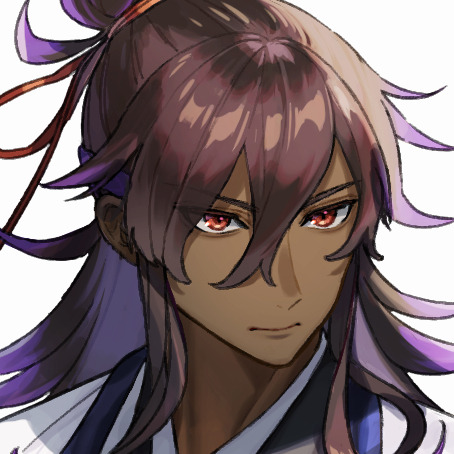

6/5~6/9は第25候・螳螂生(かまきりしょうず)。

かまきり(蟷螂)が、卵から孵化する季節。

螳螂の雌は肉食性が高く時には雄を食いころしてしまうことから、

古来魔性の女性の喩えとされています。

しかし民話や伝承の位置づけは大方「善」

。害虫を捕食し農作物を守ってくれるので、「蚯蚓出」同様に益虫として七十二候に召し上げられたのかもしれません。

また、螳螂の別称は「拝み虫」。

長い翅で覆われた下半身・両鎌を持ち上げ手を合わせるような姿から、

敬虔な予言者や僧侶に見えることに由来するそうです。

次回の #七十二候擬人化 更新は~6/15です

Post link